4月

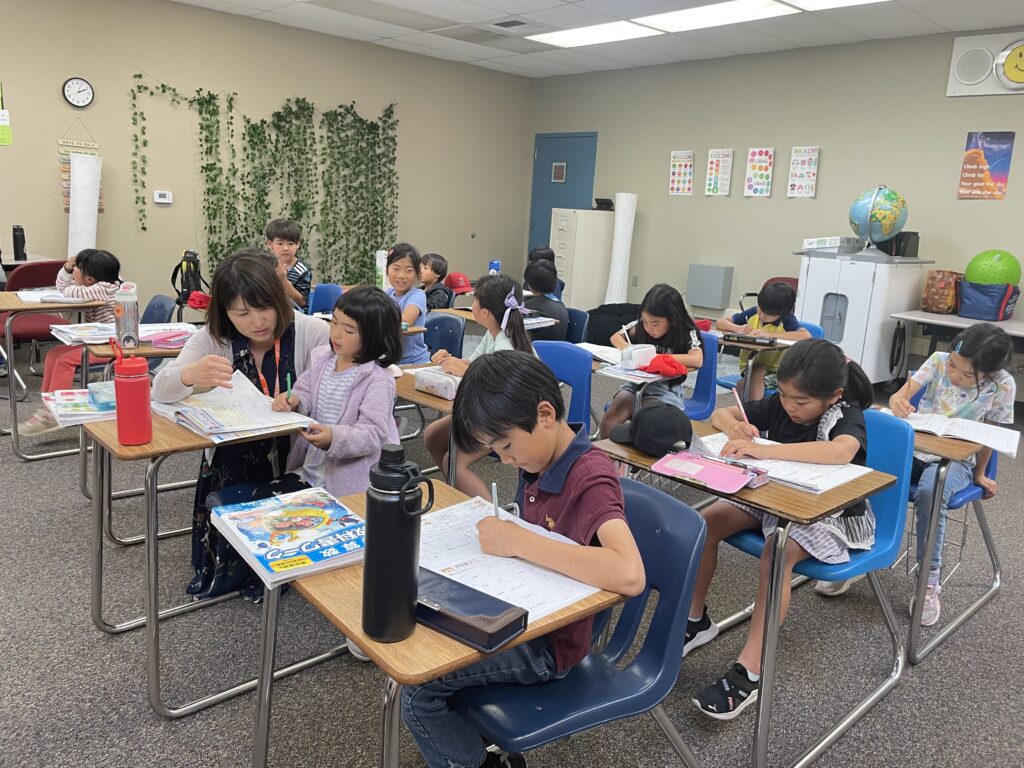

令和6年度 SFJS重点目標「日本語で学ぶ楽しさを感じる授業」

ー「わかった、できたよかった」と感じて、「さあ、つぎもやろう」へー

「振り返りタイムについて」

「宿題(必須と発展)について」

「音読について」

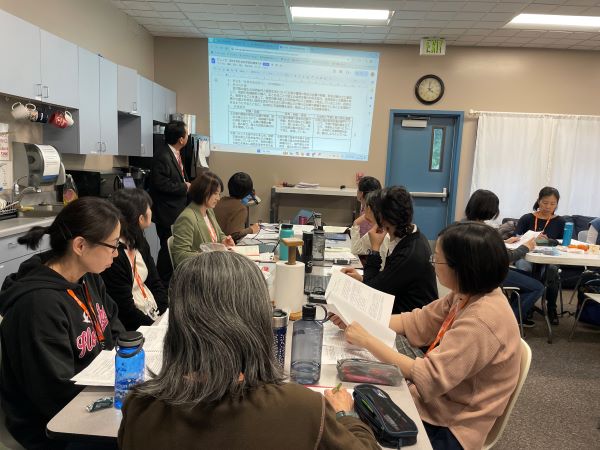

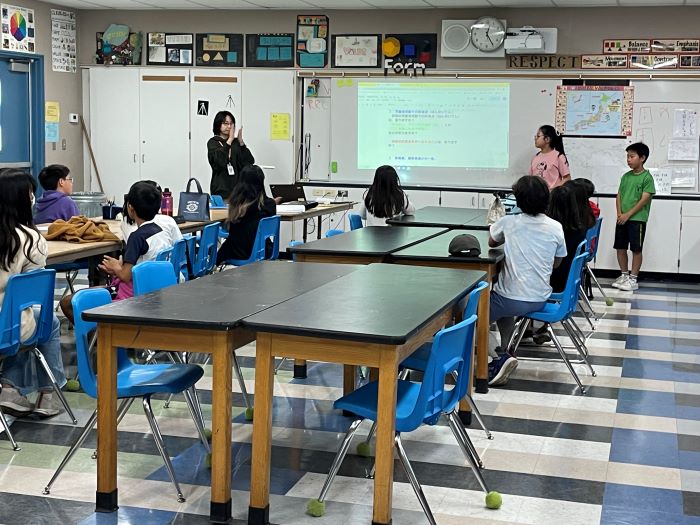

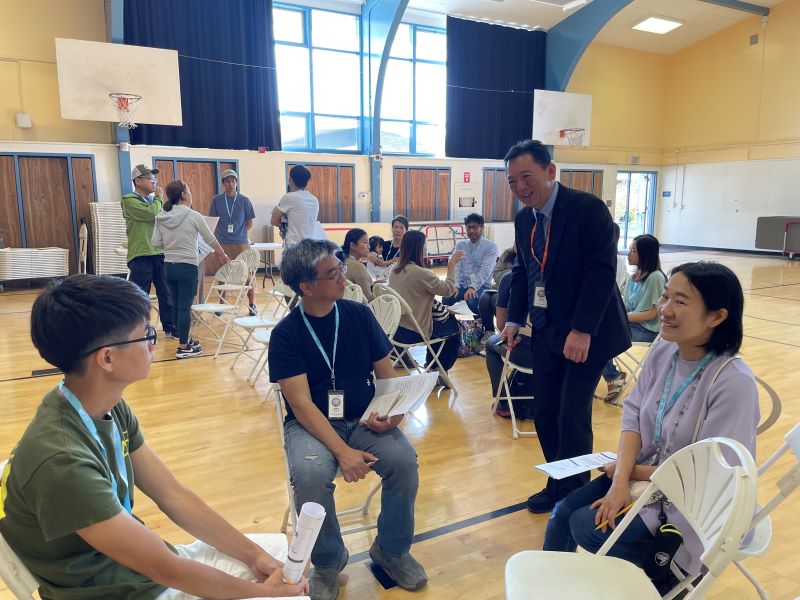

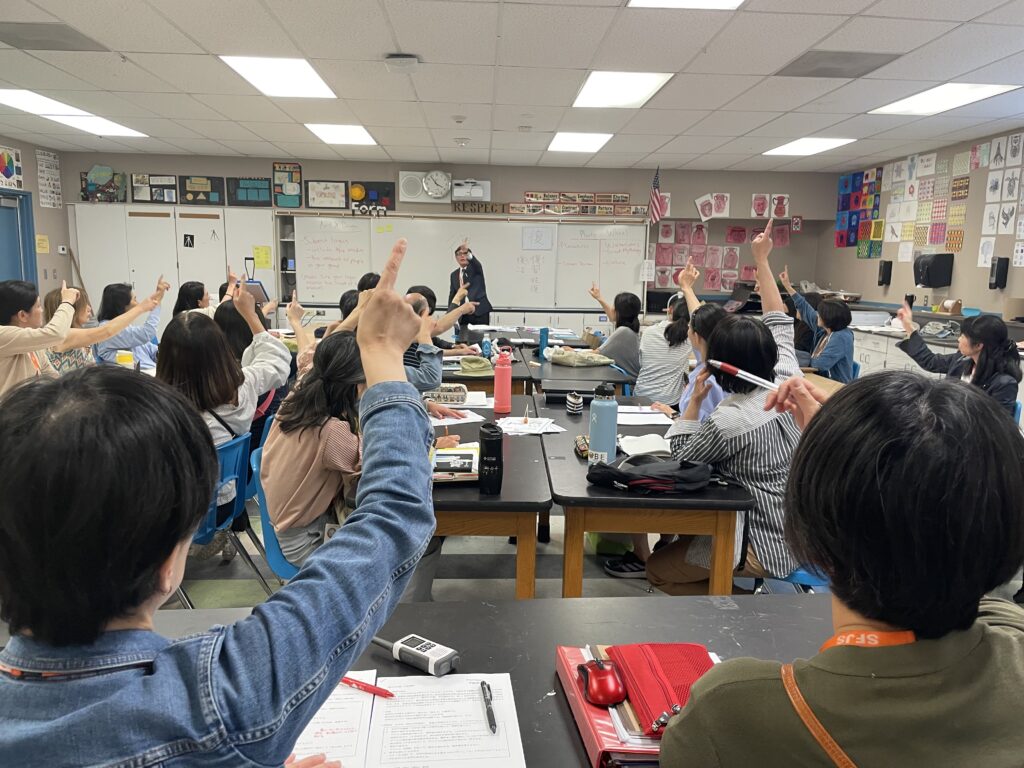

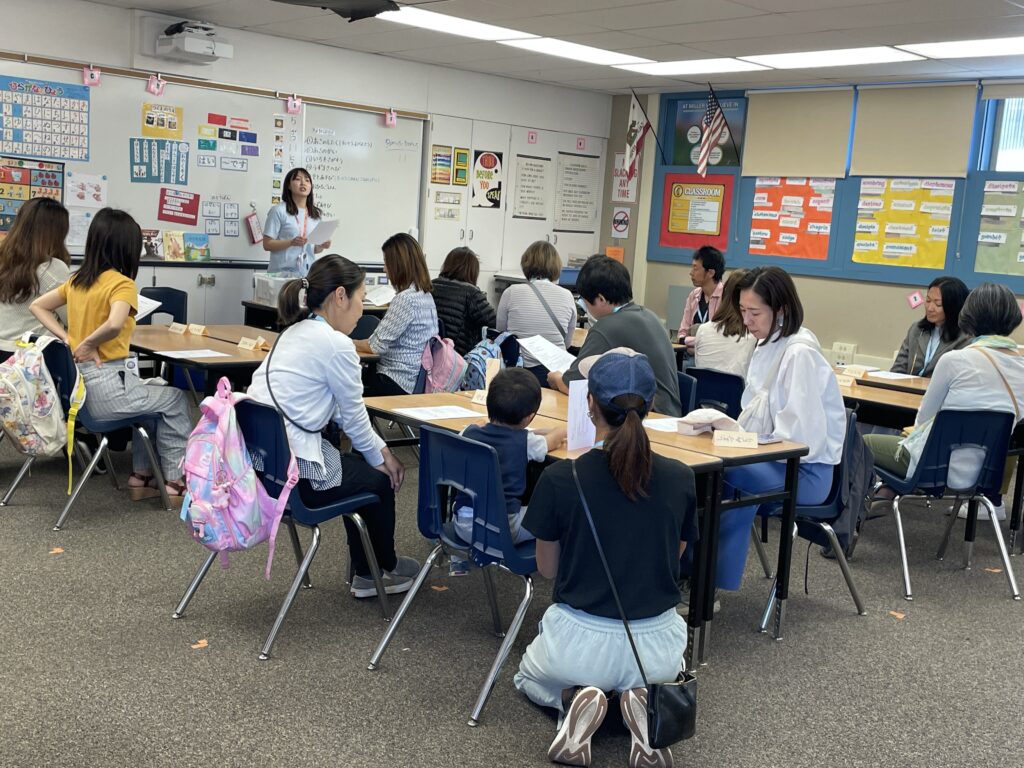

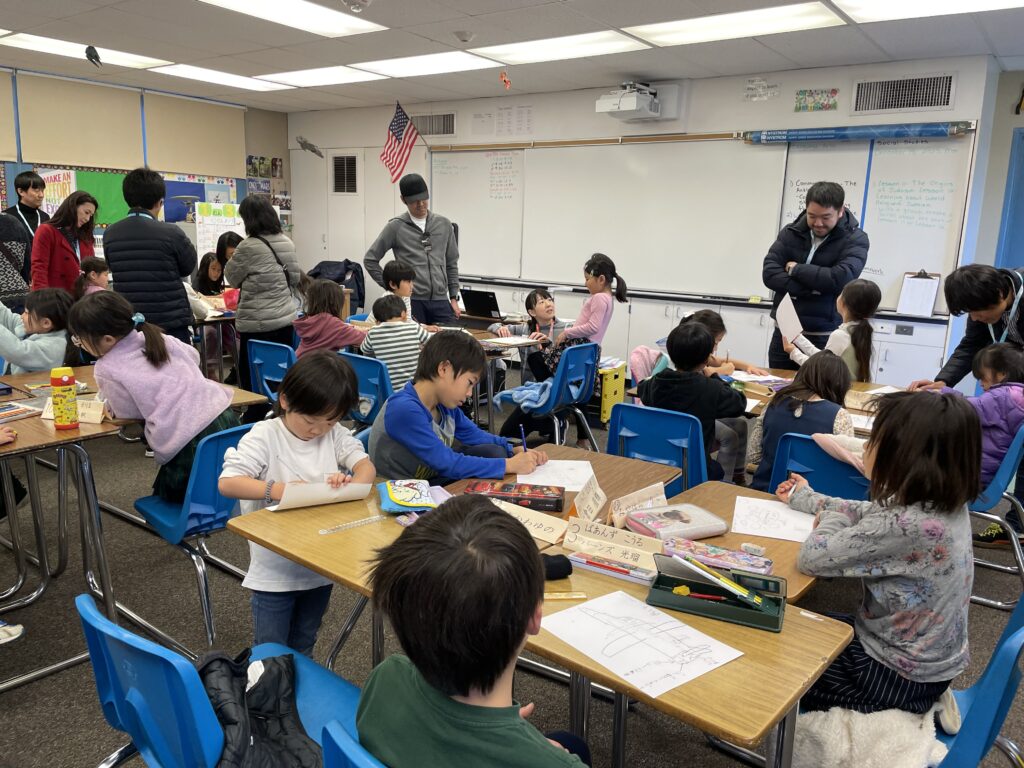

4月6日、13日、20日、27日の放課後、全教員は、重点目標到達のため、その手立てについて、校長・教頭による講義を受け、研修を深めました。

本年度は新しい時間割で、「振り返りタイム」や「特別プログラム」など、新しい試みがたくさん詰まっています。そうして、子どもたちの「やる気」を育てていきます。

4月27日

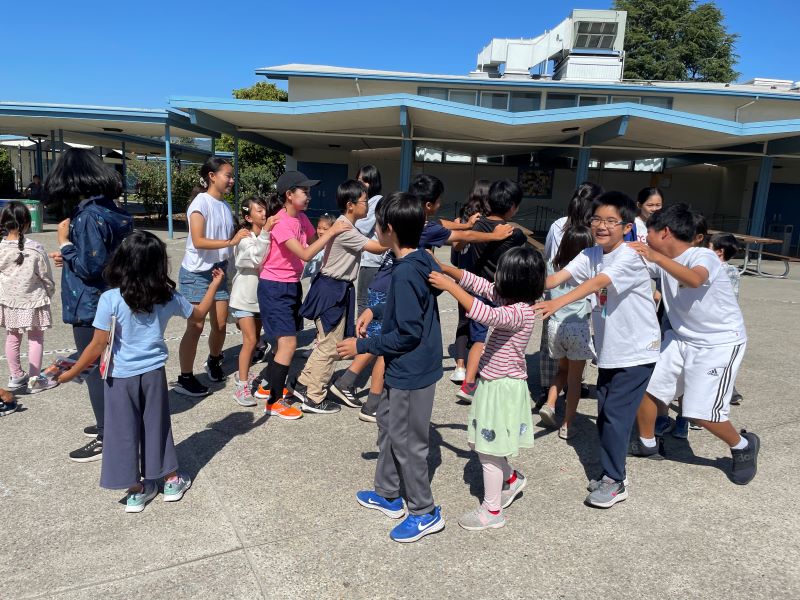

いよいよ、運動会に向け、リレー選手選考会が行われました。

リレー競技の説明

リレー選手選抜走

リレー選手決定・発表

参加者は、この選考会で全力を発揮できるよう、十分練習に励み、体も心も鍛えてこの日に臨みました。ご家庭での保護者の方のご支援にも拍手を送ります。今回の選考会を無事終了し、益々みんな、本番が楽しみになりました。

4月20日

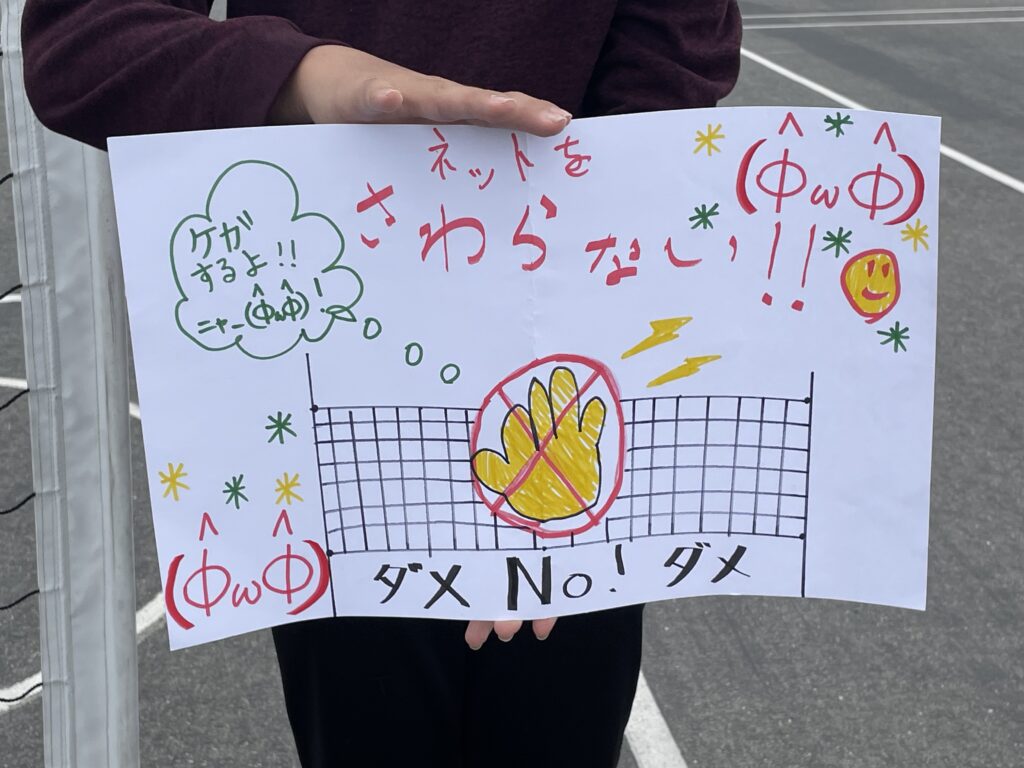

挨拶運動

令和6年度も、挨拶指導に力を入れていきます。校門には登校開始時刻少し前に児童会委員たちが集まり、準備を始めます。通路に整列すると、ポスターを胸に掲げ、開門と同時に登校してくる仲間たちに向かって「おはようございます。」と元気に挨拶の手本を示しています。だから、自ら挨拶ができる子どもたちが増えています。

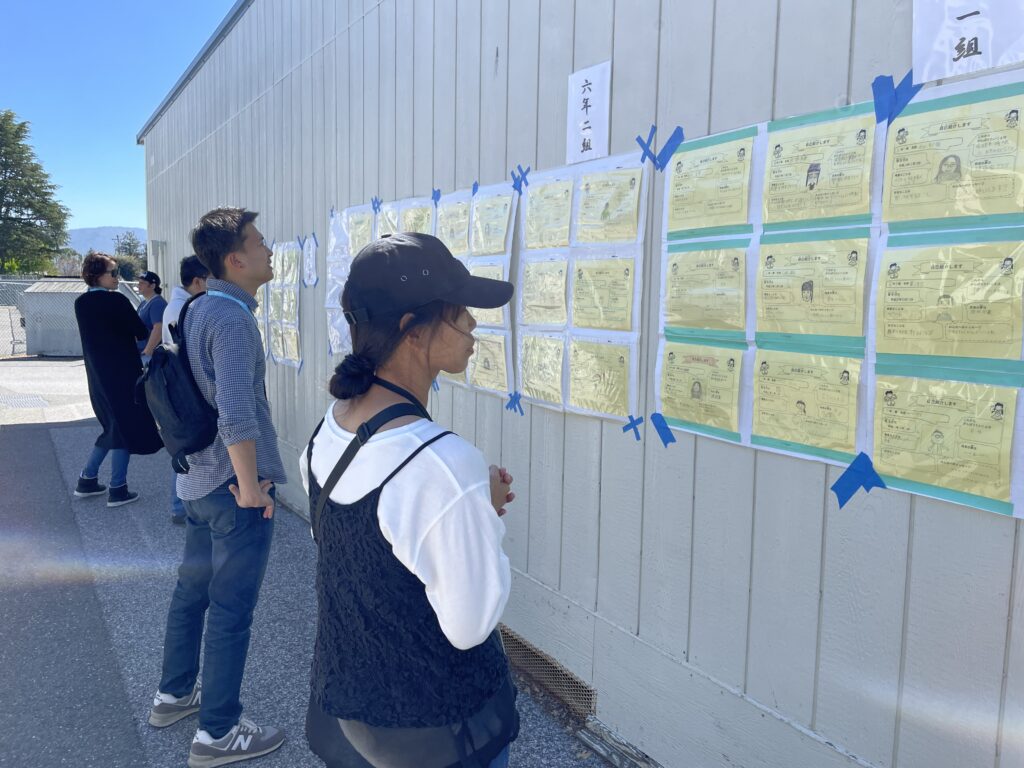

自己紹介

新年度も始まって3週目になると新しい級友とも話が弾みます。どのクラスも学級活動の時間に自己紹介をして、自分の興味のあることや得意なことなどを話し合ったりしました。クラス以外の人たちにも知ってもらおうと、どの学年も教室近くの壁に掲示し、自分についての情報を発信しました。登下校時には、保護者の方たちも足を止め、その「自己紹介」に見入っていらっしゃいました。

避難訓練

教室にいる時、地震に遭ったら・・・令和6年度 第1回目の避難訓練を実施しました。3時間目が始まったところに地震発生の知らせが入りました。子どもたちは机の下に身を伏せ、安全確認の知らせが入るまで静かに待機しました。避難経路に沿い、第1避難場所に避難、570名全員の安全が確認できるまで8分間かかりました。その後、教頭先生から「全員が真剣に訓練できた」と講評をいただき、参加者の危機管理意識が高まっていることが分かりました。

4月13日

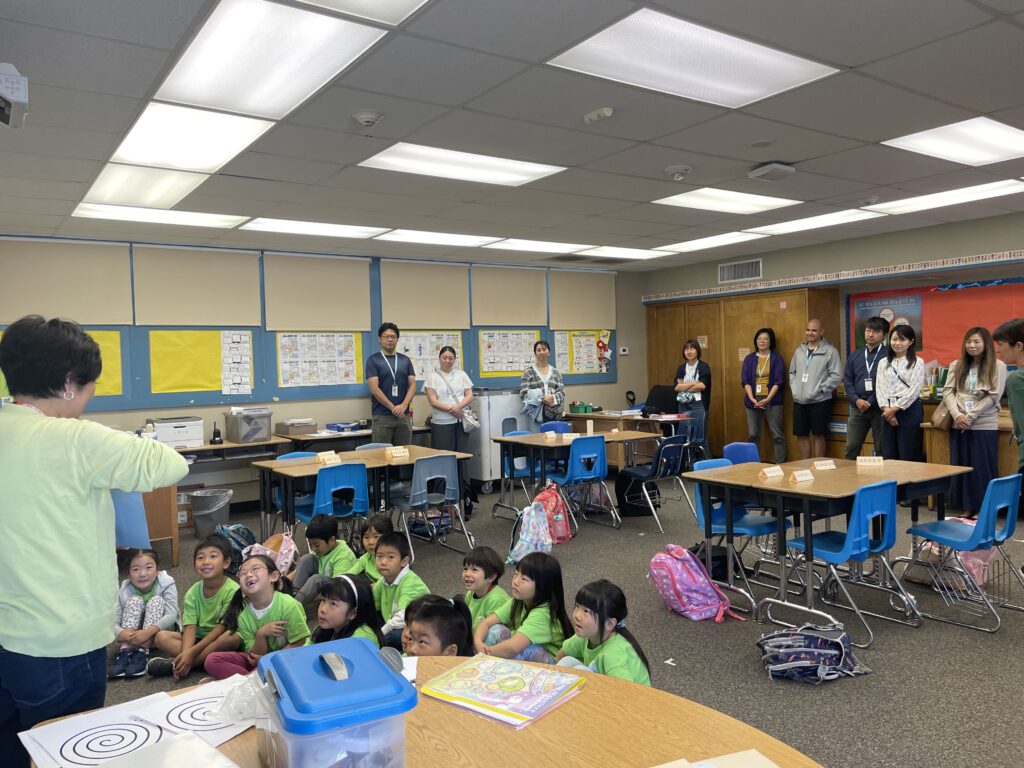

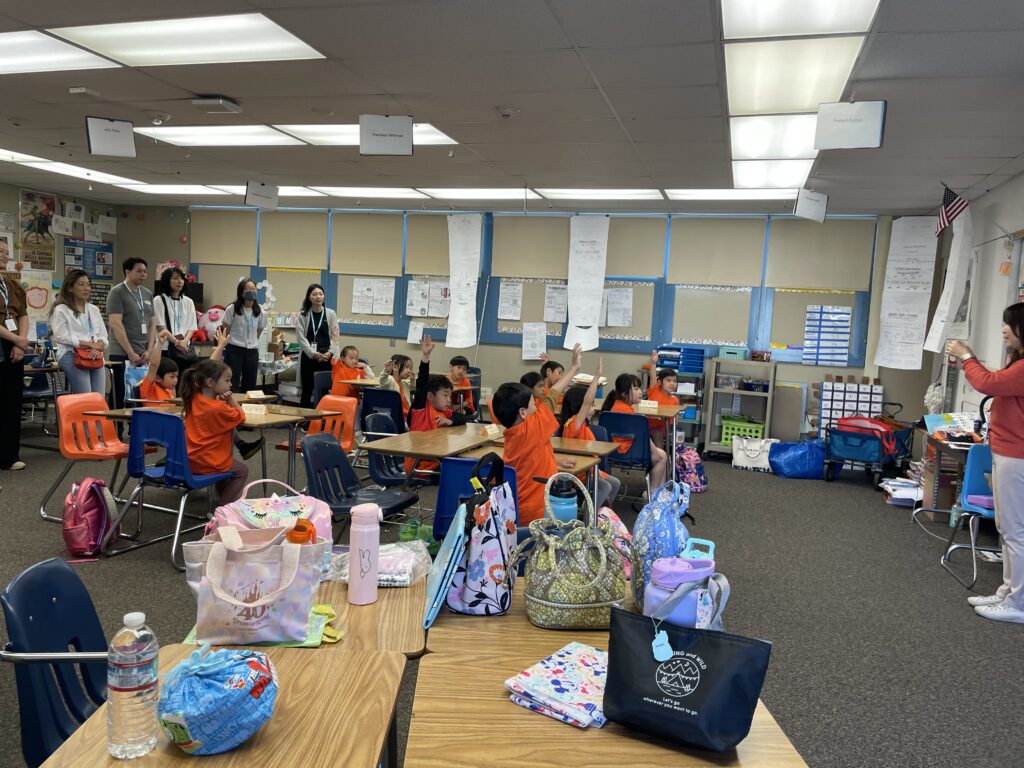

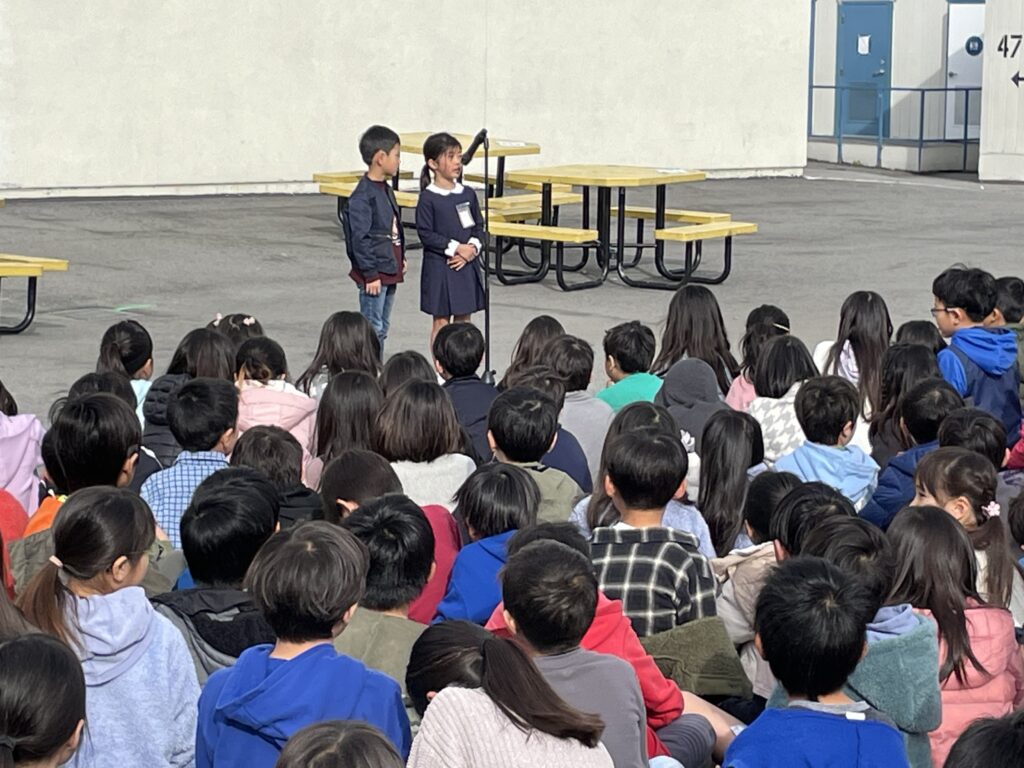

対面式

朝会では、2年生~6年生が先に整列し、その中央に新1年生が入場してくるのを待ちました。「新1年生が入場します。」の合図とともに、各担任に引率され4クラスの新1年生が恥ずかしそうに、嬉しそうに、晴れやかに入場しました。全員が揃ったところで在校生代表の6年生が「歓迎の言葉」を述べました。それに励まされるように「よろしくお願いします。」と1年生全員の元気な声が校庭に響きました。

学校探検

今週と来週に渡り、幼稚部、1年生は「学校探検」をします。朝会場所、トイレ、遊ぶ場所、職員室など、知っておかなければならない大切な場所を廻り確認しました。職員室では昼食場所の設置をしてくださる用務のお兄さんや、けがなどをした時にお世話になる養護の先生など、学年の先生たち以外の職員の顔を覚えました。

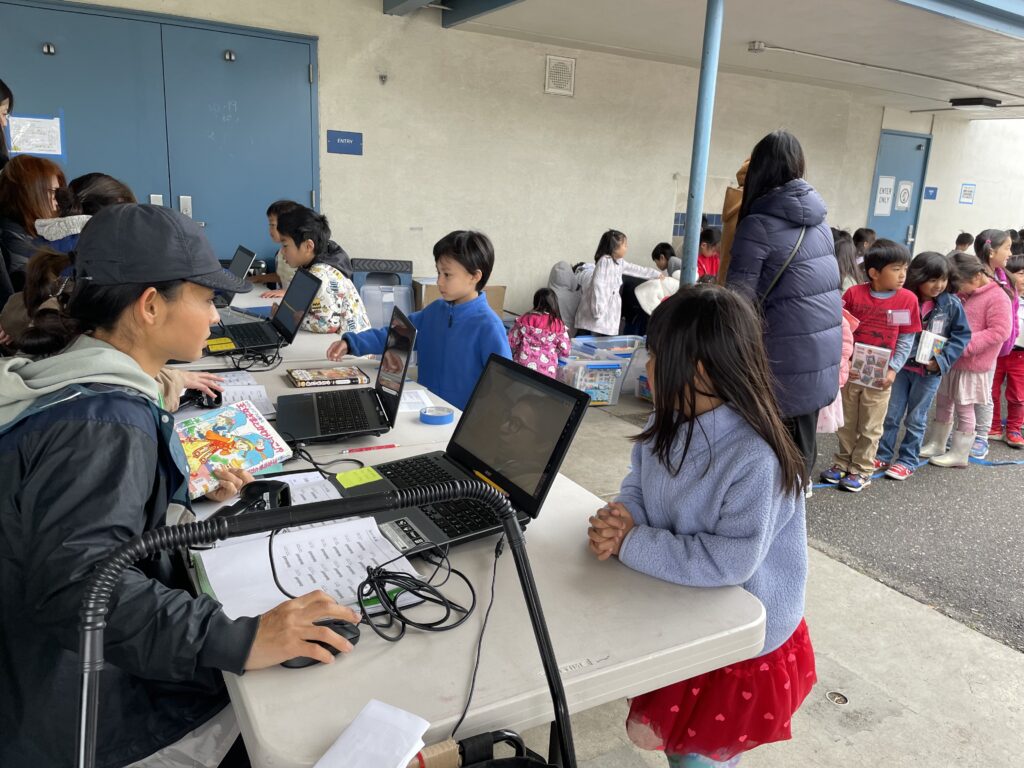

図書コーナー

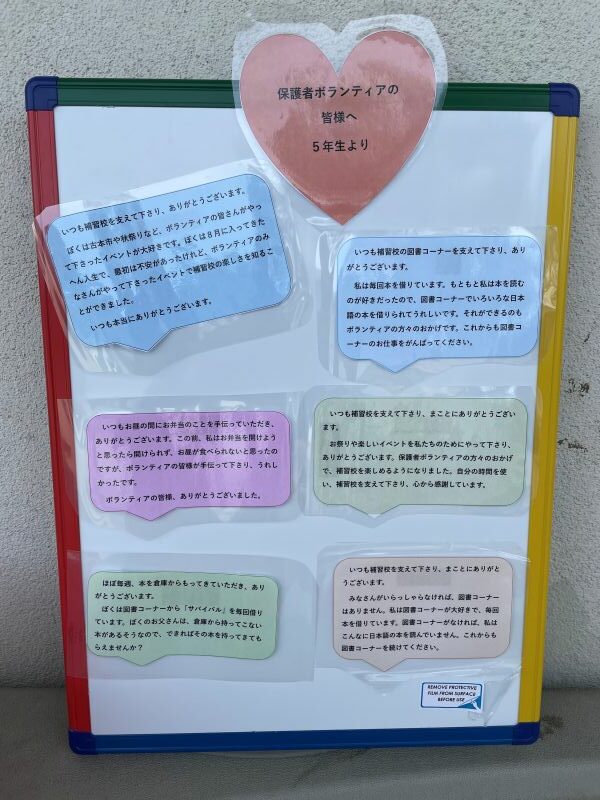

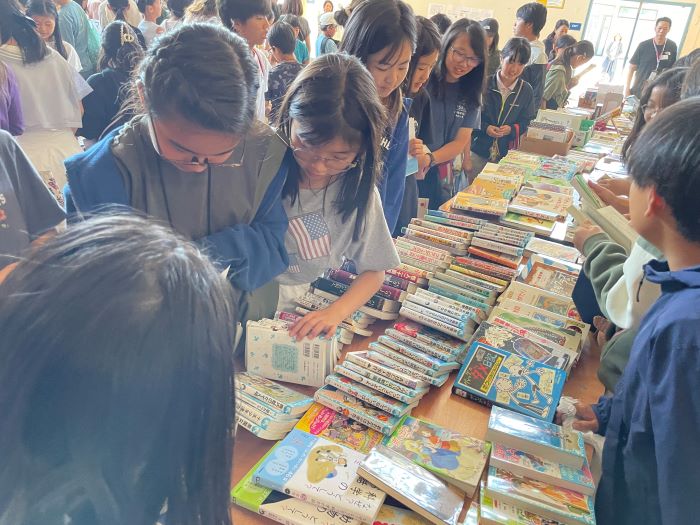

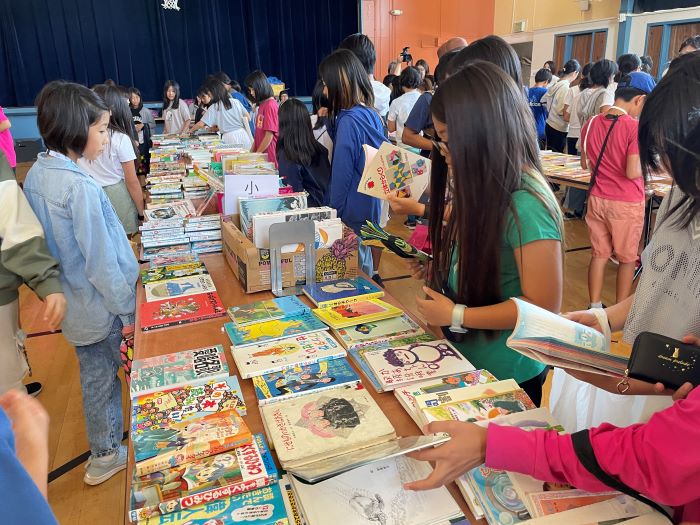

今日は、本年度最初の図書コーナー開設日。いつものようにたくさんの本を倉庫から運んでくださり、貸出の用意は万端整えられ、昼休みにはたくさんの子どもたちが駆け付けました。新1年生はこの日、図書の借り方を図書委員さんから学び、自分で好きな本を見つけ、それを借りる体験をしました。図書委員の皆さん、本年度もよろしくお願いいたします。

4月6日

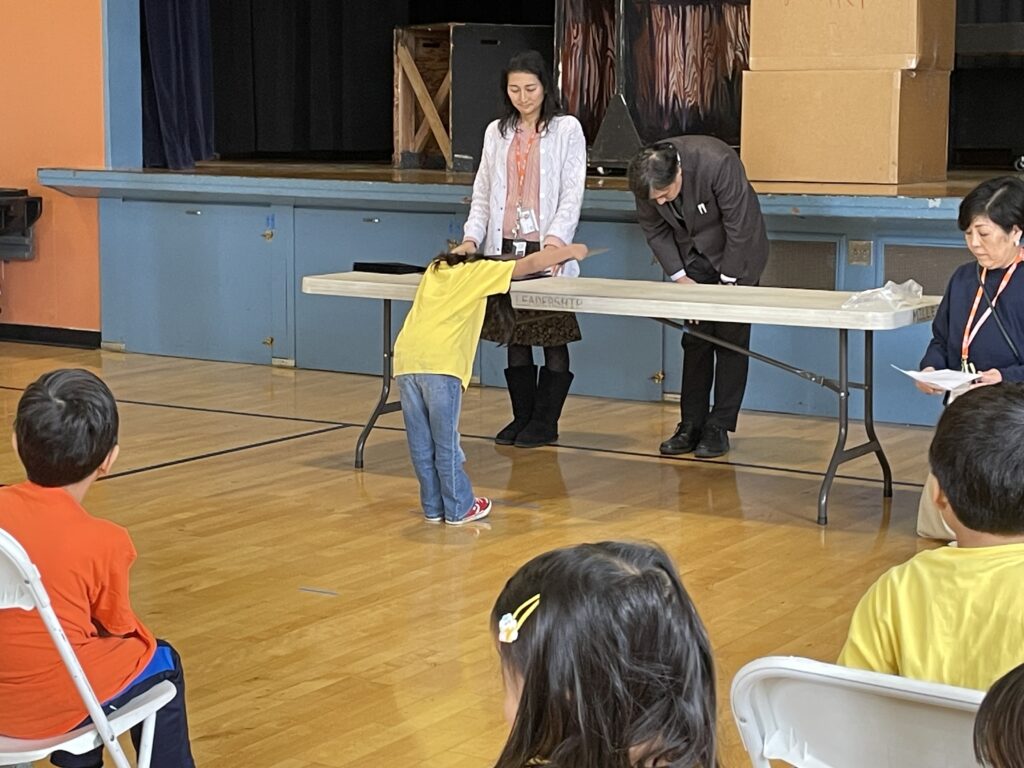

令和6年度幼小部サンノゼ校入学式

今日から、SF日本語補習校 令和6年度の始まりです。今年は幼小部サンノゼ校始まって以来の、屋外での入学式となりました。

小学部は午前、幼稚部は午後に行われましたが、中庭に設置された会場にはたくさんの保護者や教職員、来賓の方々がお集まりくださり、小学部77名、幼稚部59名、合わせて136名の新入生を歓迎、祝いました。晴天に恵まれ、会場はみんなの笑顔で満たされました。

保護者会記念品贈呈

担任紹介

記念写真撮影までの待ち時間

について-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)