9月30日

後期初日

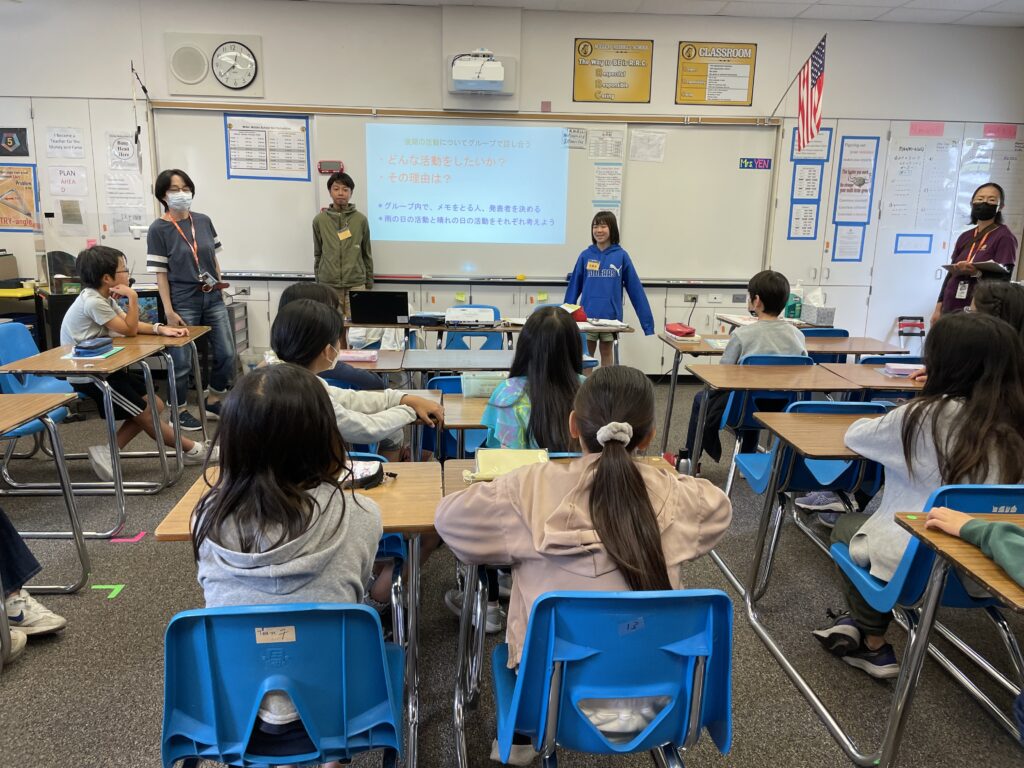

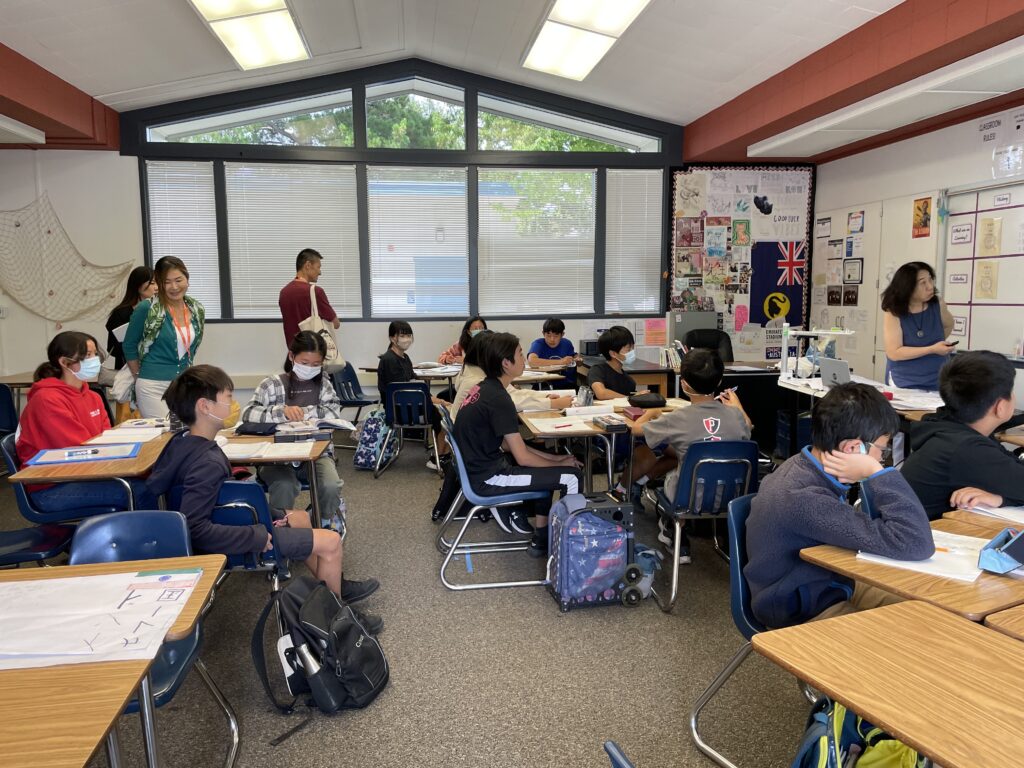

本校は2期制です。今日は後期の始まりです。前期の反省を生かし、新たな目標を決め1年の後半を有意義なものにしていくために、朝会では教頭先生より「学習について」の講話がありました。「計算練習は朝がよい。漢字練習は夜がよい。」など、その根拠をもとに子どもたちに分かりやすくお話しくださいました。子どもたちは教頭先生から提示された「聴く」と「聞く」の違いを噛みしめながら「学習について」のお話を身を乗り出して聴いていました。

委員選出

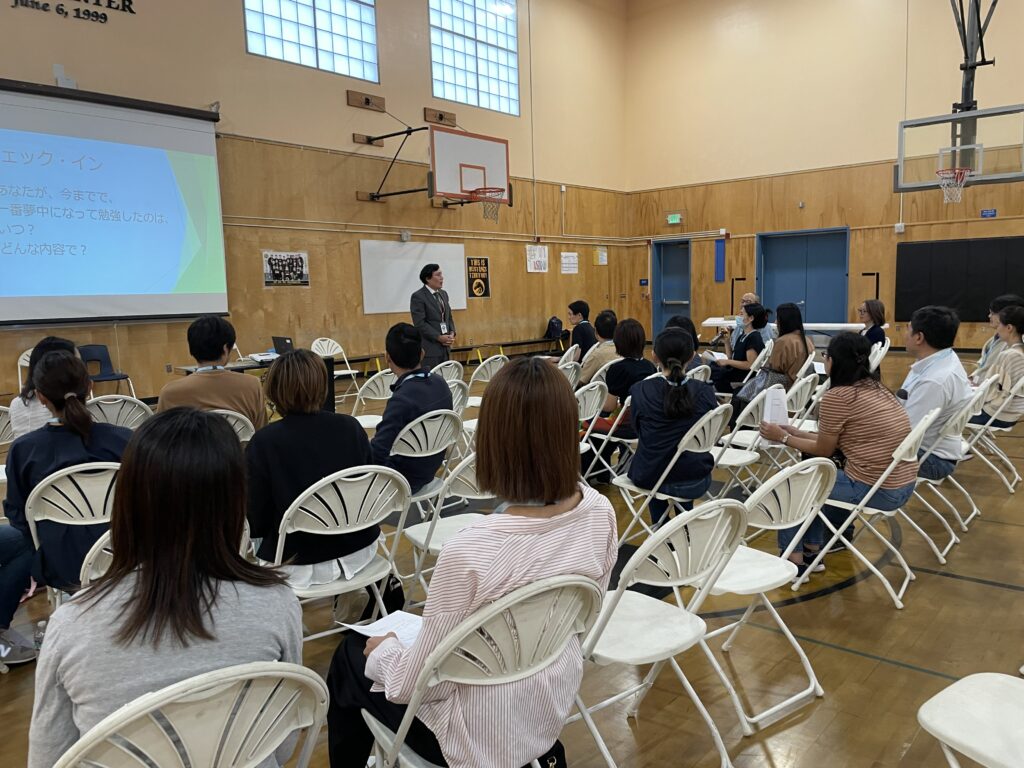

今日は、1年後半の始まり! 各学級では児童会委員、図書委員が選出されました。昼休みには、その委員たちが集まり、後期初回の児童会・図書委員会を開きました。集まった委員たちの中から、令和5年度後期児童会・図書委員会の委員長、副委員長、書記が選ばれるのです。自ら立候補して支持を得た委員長、立候補せずとも周りの委員たちから推薦され副委員長となった委員等々、皆やる気満々の頼もしい委員会となりました。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)